給湯器の号数とは?家庭に最適な選び方と失敗しないポイント

本日もご覧いただきありがとうございます

東広島のガス会社㈲須賀商店です。

本日は給湯器の号数についてのお話です。

こちらの記事が参考になれば幸いです。

1. ガス給湯器の号数とは?基本を理解しよう

「ガス給湯器の号数」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。

給湯器を選ぶ際に必ず出てくる「号数」とは

1分間にどれだけのお湯を供給できるかを示す数値です。

例えば「24号」と表記されている場合

水温+25℃のお湯を1分間に24リットル供給できる能力を意味します。

つまり、号数が大きいほど、短時間で大量のお湯を作ることが可能です。

家庭では、お風呂・キッチン・洗面所など、複数の場所でお湯を同時に使うシーンが多いですよね。

そのため、号数は家族の人数や生活スタイルに合わせて選ぶことが重要です。

適切な号数を選ばないと

「お風呂にお湯を張りながらキッチンで食器を洗っていたらキッチンのお湯の出が弱い」

といった不便が生じます。

号数は給湯器の「心臓部」とも言えるスペック。基本をしっかり理解しておきましょう。

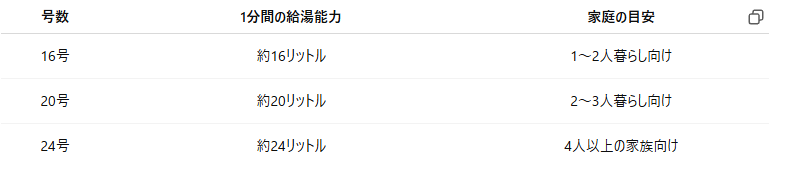

2. 号数の種類とそれぞれの特徴

では、具体的にどんな号数があるのでしょうか。

一般的に家庭用ガス給湯器の号数には、16号、20号、24号があります。

例えば1~2人暮らしの場合、同時にお風呂とキッチンを使う頻度はそれほど多くないため

16号でも十分対応可能です。しかし、3~4人以上の家庭であれば

同時使用の頻度も増えるため、20号以上を選んだ方が安心でしょう。

また「追い焚き機能付き」や「エコジョーズ」など機能による違いもありますが

号数自体が供給能力の基本値となるため、まずは号数選びから始めるのが賢明です。

3. ガス給湯器の号数の選び方ポイント

では、どのようにして自宅に最適な号数を選べば良いのでしょうか。

選び方のポイントは以下の3つです。

① 家族構成で選ぶ

1~2人暮らしの場合、16号で十分ですが、家族が3人以上の場合は20号以上が無難です。

特に子供が成長するにつれてシャワーやお風呂の使用時間が増える傾向があるため

将来を見越してワンランク上の号数を選ぶのもおすすめです。

② 同時使用の頻度で選ぶ

「朝の忙しい時間帯に家族全員がシャワーを浴びる」「キッチンで食器洗いをしながらお風呂のお湯張りをする」

といった複数箇所での同時使用が多い家庭では、供給能力が高い号数が必要です。

逆に単身世帯や使用が分散している家庭では、過剰な号数は不要でしょう。

③ 住宅設備の状況を確認

マンションの場合、建物全体のガス供給能力や配管の太さによって

使用できる号数に制限があることも。設置スペースや既存の設備との相性も確認しておきましょう。

4. 号数選びでよくある失敗とその対策

「せっかく新品に交換したのに、お湯の量が足りない!」

そんな後悔を防ぐためにも、以下の失敗例を知っておきましょう。

⚠️ 号数不足のデメリット

家族が増えたり、生活スタイルが変わってお湯の使用量が増えた場合

号数不足は深刻な不便につながります。

例えば、シャワー中にお湯がぬるくなる、洗い物中にお湯が出なくなるなど。

特に冬場はストレスが大きいでしょう。

⚠️ 大きすぎる号数のデメリット

逆に過剰な号数を選んだ場合、本体価格が高くなるだけでなく、無駄なガス代が発生する場合もあります。

必要以上の供給能力は維持コストの面でもマイナスになる可能性があります。

最適な号数を選ぶには、家族構成・生活パターン・住宅設備を総合的に判断することが大切です。

迷ったらガス会社や専門業者に相談するのも一案です。

5. おすすめの号数と人気機種ランキング

最後に、家族構成別のおすすめ号数と2025年最新の人気機種を紹介します。

✅ 家族構成別おすすめ号数

-

1~2人世帯 → 16号

-

3~4人世帯 → 20号

-

5人以上の世帯 → 24号

人数が多いほど、同時使用の場面が増えるため、供給能力の高い号数が必要です。

✅ 2025年最新 人気ガス給湯器ランキング

-

ノーリツ「GT-C2462AWX」(エコジョーズ24号・追い焚き機能付き)

-

リンナイ「RUF-E2406AW」(エコジョーズ24号・省エネモデル)

-

パロマ「FH-E2422AW」(エコジョーズ24号・多機能タイプ)

特にエコジョーズタイプはガス代節約に貢献するので、ランニングコスト重視の家庭に人気です。

最近はIoT対応の機種も増えており、スマホで湯張り操作ができるモデルも登場しています。

【まとめ】

ガス給湯器の号数は、単なる数字ではなく、家庭のお湯ライフを左右する重要な要素です。

小さすぎる号数では「お湯が足りない」という不満が、大きすぎる号数では「無駄なコスト」という問題が生じます。

選ぶ際は、家族構成、同時使用の頻度、住宅の設備状況を考慮し

最適なバランスを見つけることが大切です。

迷ったときは、プロに相談することも検討しましょう。

2025年の最新モデルは省エネ性能が高く、長期的にガス代を節約できるタイプも多いので

買い替えの際には機能面にも注目すると良いでしょう。

「快適なお湯ライフ」のために、最適な号数を選んでくださいね!

東広島市西条町寺家1807

有限会社須賀商店

※対応エリアは東広島市

電話082-423-4005

担当 須賀亮介